今回は、JRは相原駅西側の町田街道を歩きました(2025/3/11)。上の写真は長福寺での一枚です。

下は、今回のコースを示す地図で、グーグルマップを用いています。紫色のマークの史跡の中からいくつか選んで歩きました。

この日の様子をSSさんがビデオで撮ってくださいましたので、先ずビデオで見てください。

以下、写真で紹介します。

この日は、JR横浜線相原駅に集合し、全員集合したところでバス停に向かいました。

バス停で今日のコースの確認をしました。

何の話をしているのでしょう(Nさん撮影)。

バスを降りて、最初の目的地に向かいます。

先ず、圓林寺を訪ねました(Iさん撮影)。天台宗の寺院です。

参道を進みます(TNさん撮影)。

本堂です(Nさん撮影)。

境内には大きなカエルと小さなカエルの像があります(TNさん撮影)。

護摩堂です。本尊は元三(がんざん)慈恵大師像だそうです。

雪吊りが施されていました(Nさん撮影)。

町田街道沿いの道で、あまりにも見事な梅の樹の造形に見とれています。

近くに寄ると(Nさん撮影)。

下は、神明神社です。

何が見えているのでしょうか(TNさん撮影)。

なかなか見晴らしのよいところにあります(Nさん撮影)。

下のような景色が見えました(Nさん撮影)。

境川沿いにある道祖神・庚申塔を見ました。

下は、道祖神と庚申塔です(TNさん撮影)。

下は、曹洞宗の行昌寺です。中村雨紅作詞の童謡「夕焼け小焼け」の書かれた地のようです。

本堂です(TNさん撮影)。

修復の痕のある六地蔵です(Iさん撮影)。

山門です。

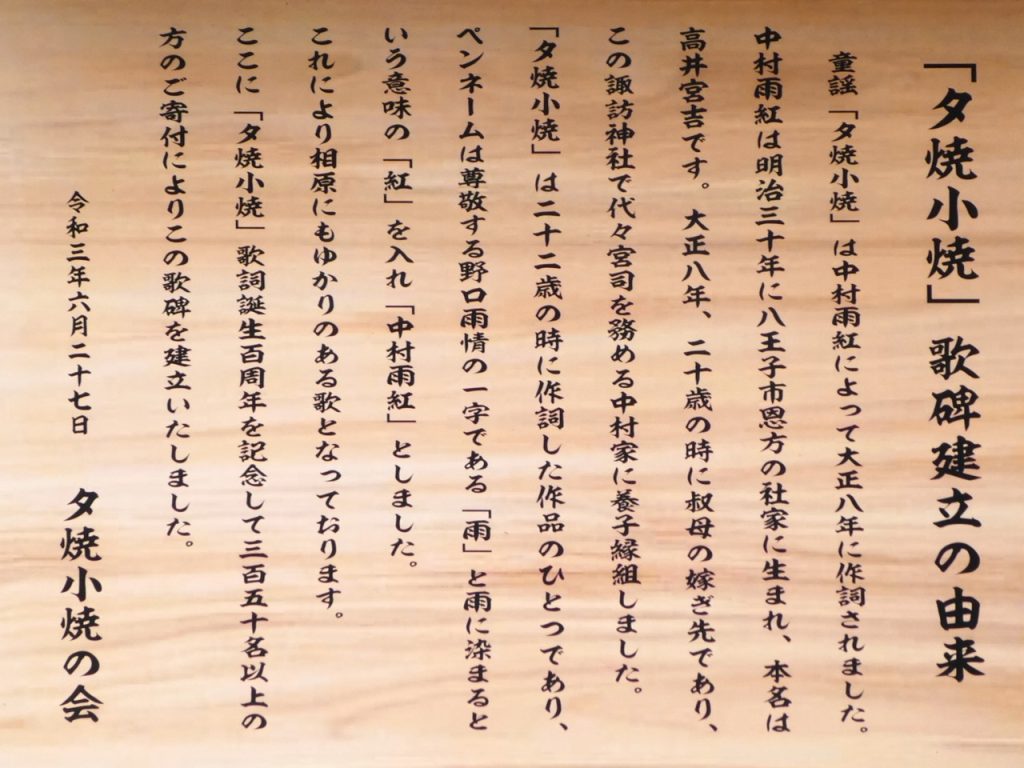

町田街道沿いの「夕焼け小焼け」の説明板です(TNさん撮影)。

下は、真言宗の華蔵院(けぞういん)です。江戸時代までは大きな寺院だったようです。

下は、上の写真の右に見える秋葉大権現、常夜灯などです(Iさん撮影)。

仁王門です。

本堂です。

境内には国定忠治の力石という石があります(Iさん撮影)。

華蔵院の境内には、相原天満宮があります(TNさん撮影)。神仏分離の波を免れたようです。

下は曹洞宗の正泉寺です。皆さん、何を見ているのでしょう。

地蔵像、観音像をじっくりと見ています。

本堂です(TNさん撮影)。

とても沢山の小さなお地蔵さんが並んでいました(Nさん撮影)。

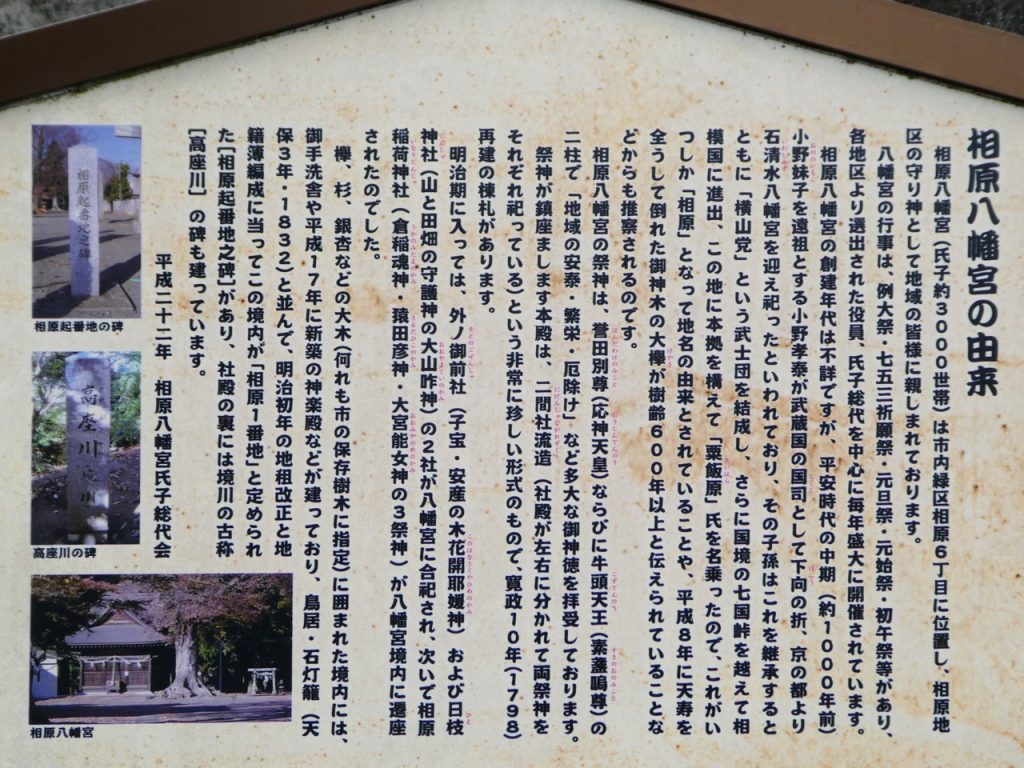

下は相原八幡宮です。

下は、相原八幡の説明です。小野妹子の子孫の小野篁の子孫である小野孝泰が武蔵国の国司として下ってきたとき(平安中期)に創建したと伝えられているようです。さらにその子孫が、武蔵七党の一流である多摩横山党から別れた「粟飯原」氏がここを本拠とし、これがいつしか「相原」の地名になったのだそうです。

下は拝殿です(Nさん撮影)。

実は、上の写真は覆殿で、その中に、下のように本殿が守られています。二間社流造というのだそうです。

境内には保存灯籠があります(Iさん撮影)。

Nさんに全員写真を撮ってもらいました。

入口付近に、相原起番地之碑があります(Iさん撮影)。

次に長福寺を訪ねました。下のような長い上り坂の参道を進みます(TNさん撮影)。

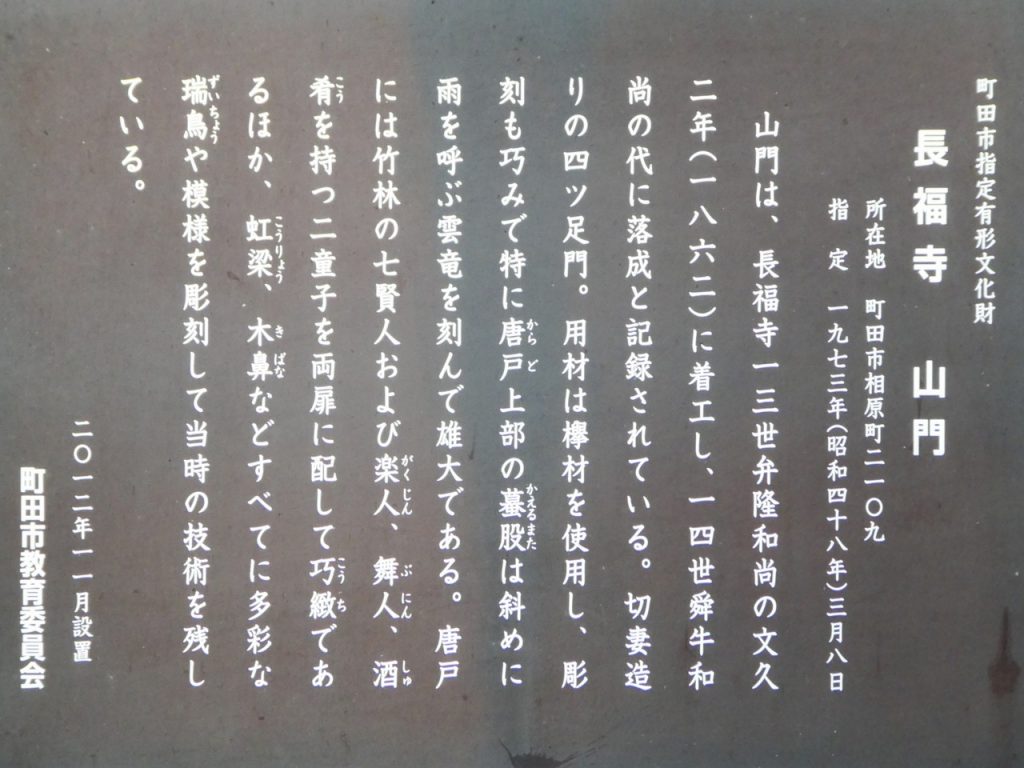

下は長福寺の山門です。曹洞宗の寺院です。

山門には入らず、少し離れた高台の文殊堂に向かいました。

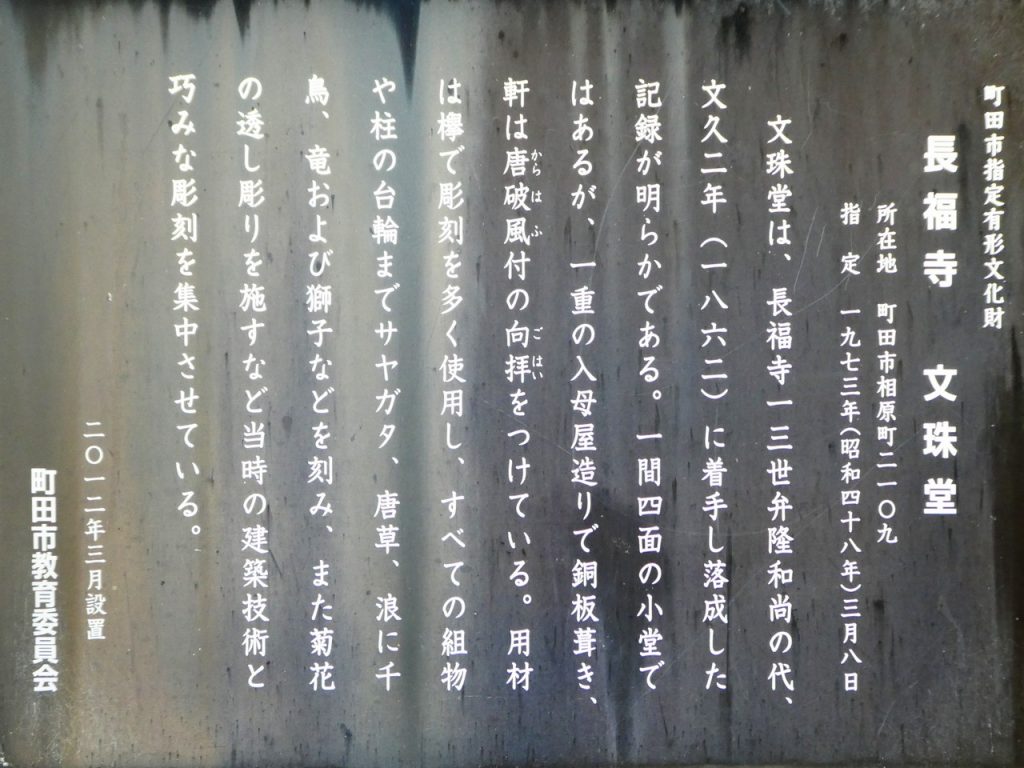

下は文殊院です(TNさん撮影)。素晴らしい彫刻が施されています。

下は、文殊堂の説明板です。

下は、文殊堂から見た長国寺の山門と本堂です(TNさん撮影)。

下は山門の説明板です。

山門の左右の門扉に彫られている七賢人と童子です(Iさん撮影)。

下は、上の彫り物を見ながら山門を通り抜けたところです。

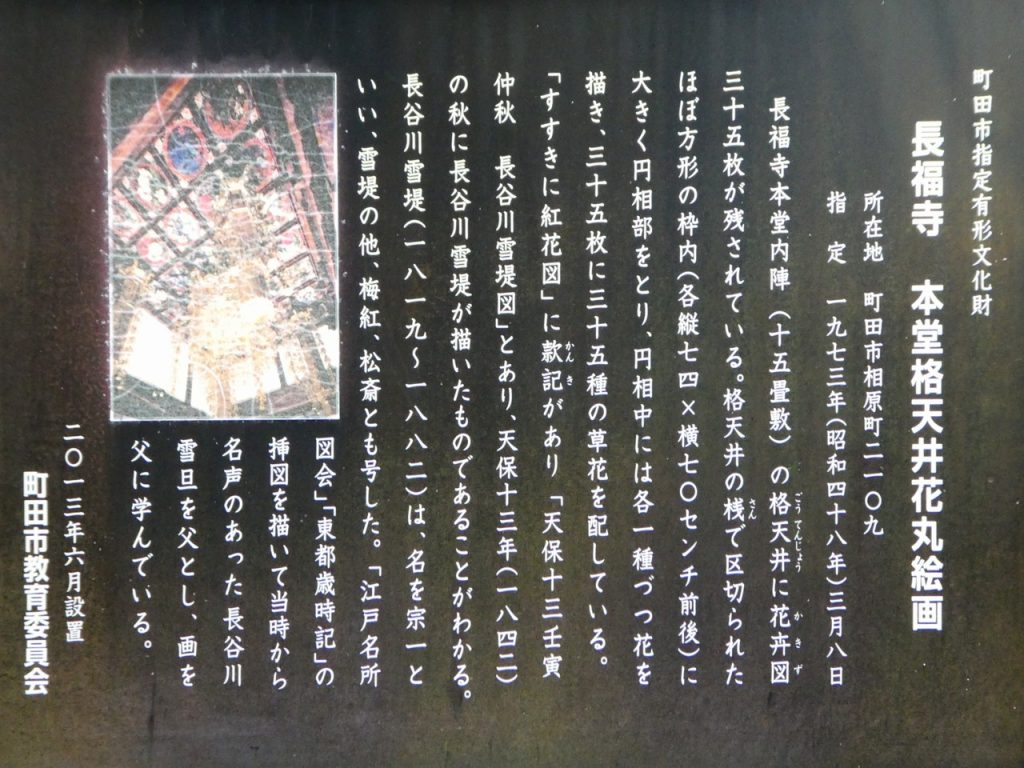

長福寺本堂です(TNさん撮影)。

長福寺の説明を聞いています。

長福寺の本堂には素晴らしい天井絵があるようです。

長福寺の境内にも小さなお地蔵さんが多数祀られています(Nさんの撮影)。

この日は、ここでランチにしました。

ランチ後に再開です。下は、開田記念碑です。

諏訪神社です。

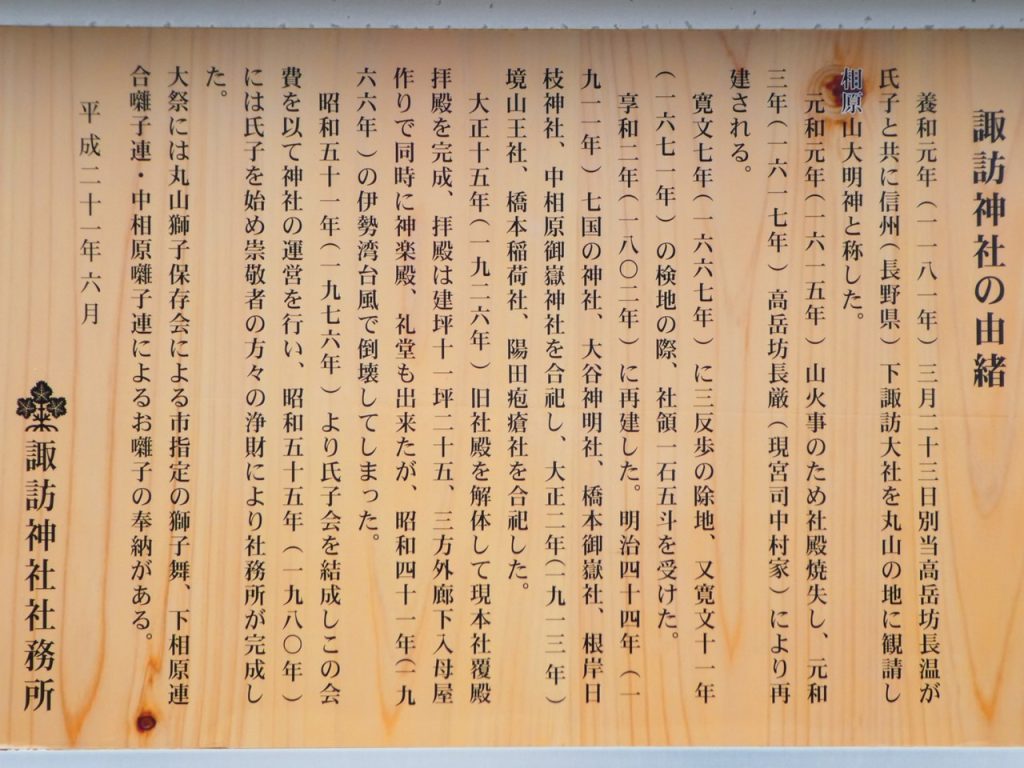

下は、諏訪神社の由緒です。

諏訪神社の二の鳥居です。

立派な狛犬がいます。

拝殿です。

参道の真ん中で、何を話しているのでしょうか。

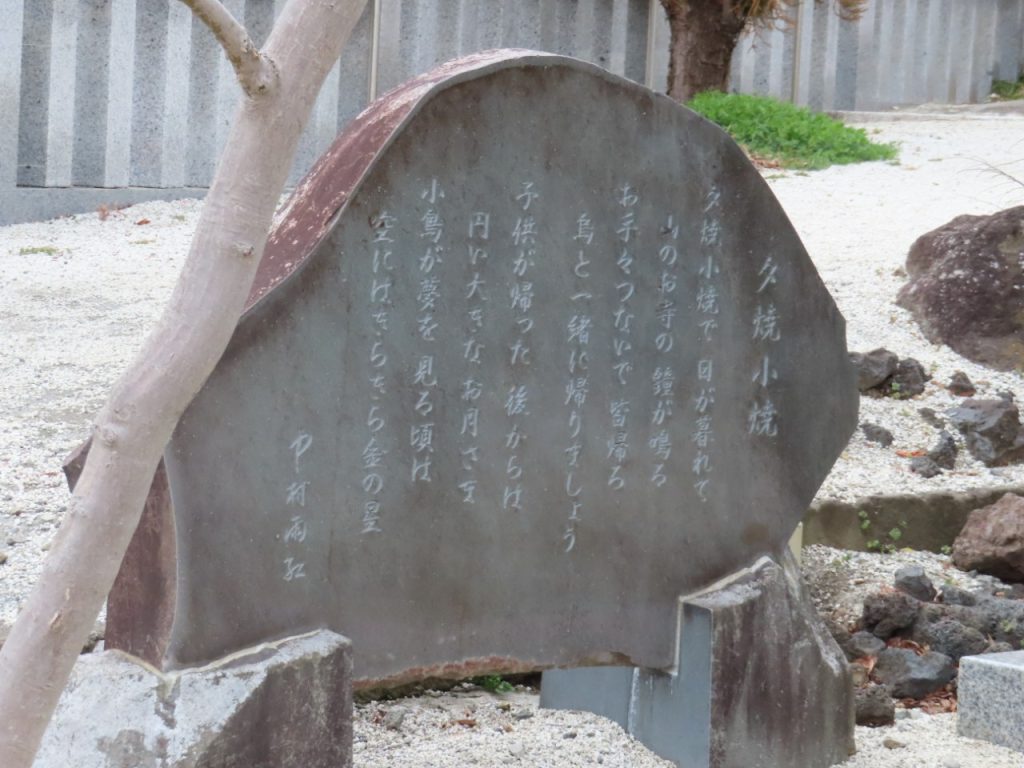

境内には「夕焼け小焼け」あなしの碑があります(TNさん撮影)。この辺りにはいくつかの「夕焼け小焼け」ゆかりの地があるようです。

下は、「夕焼け小焼け」の説明板です。

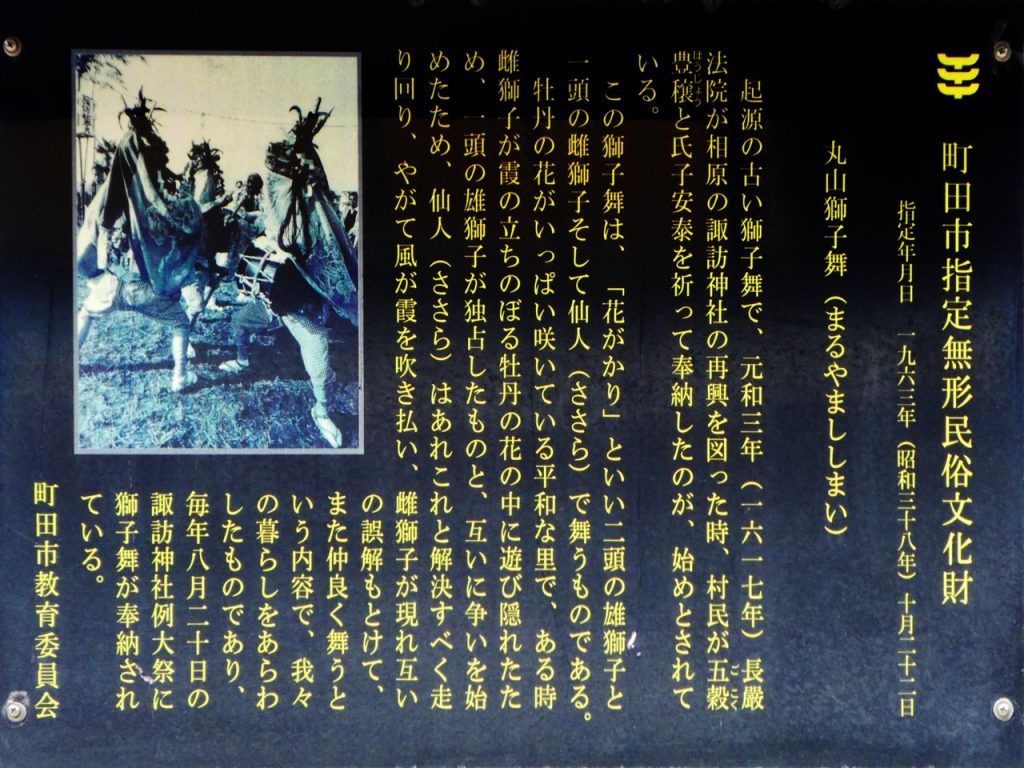

ここ諏訪神社では獅子舞が奉納されるそうです。下は、丸山獅子舞の説明板です。

この日はここで終わりとしました。雨の心配がありましたが、パラパラ程度ですみ、ホッとしました。