今回は、JR田端駅から六義園を巡りました。上は、大久寺での一枚です。

下は、今回のコースを示す地図で、グーグルマップを用いています。紫色のマークの史跡の中からいくつか選んで歩きました。

この日の様子をSSさんがビデオで撮ってくださいましたので、先ずビデオで見てください。

以下、写真で紹介します。

今回は、JR田端駅北口で集合です。

全員揃ったところで出発です。

まず、待ち合わせしていたとろが、田端ふれあい橋です(Nさん撮影)。

上の場所から少し先(東)へ進んだところです(Iさん撮影)。

この辺りは武蔵野台地の東の端で、崖に沿ってJR山手線他の線路が敷設されています。ここは田端駅の北側で、現在の東京都道458号白山小台線がJR山手線他と交わるところに、田端大橋が掛かっています。田端大橋の南側に古い橋が残されており、それが田端ふれあい橋です。昭和10年に作られたもので、東洋で最初で最大級の全溶接で歴史的に重要なため旧田端大橋を歩道として残したのだそうです。

下は、橋の袂のモニュメントです(TNさん撮影)。

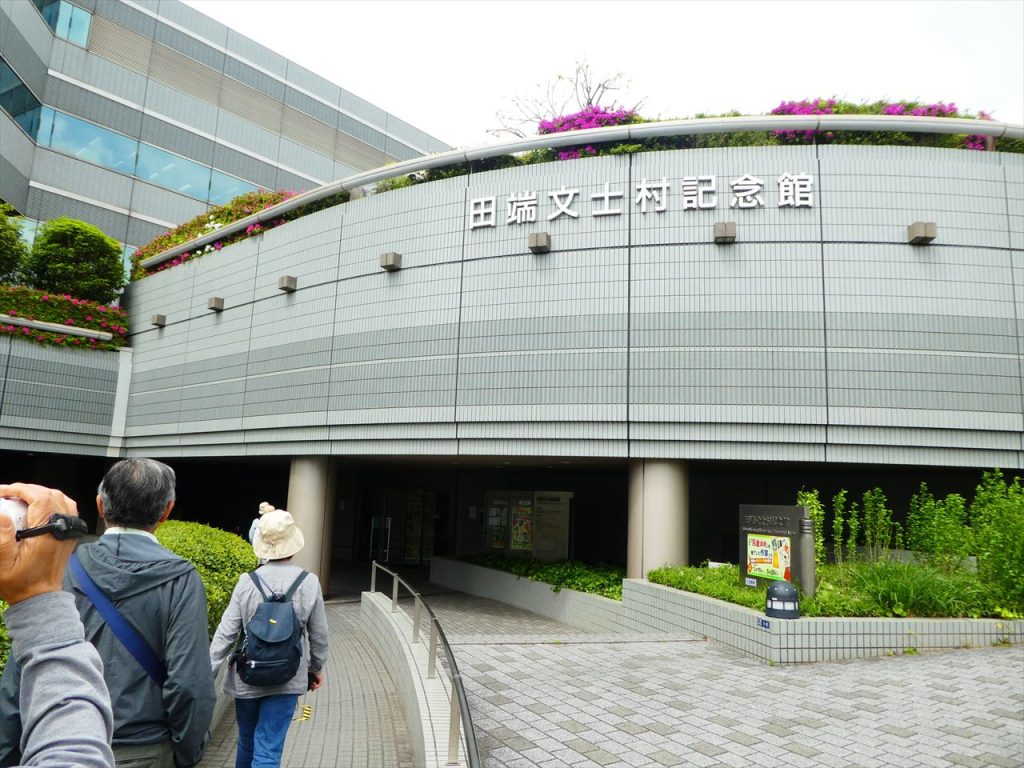

次に向かったのは、田端文士村記念館です。

ここ田端周辺には大勢の有名な文士が住んでいたようです。下に、文士たちの一覧がありました。

館内は資料の撮影が禁止のようですので、館内の様子はこれで終わりにします。

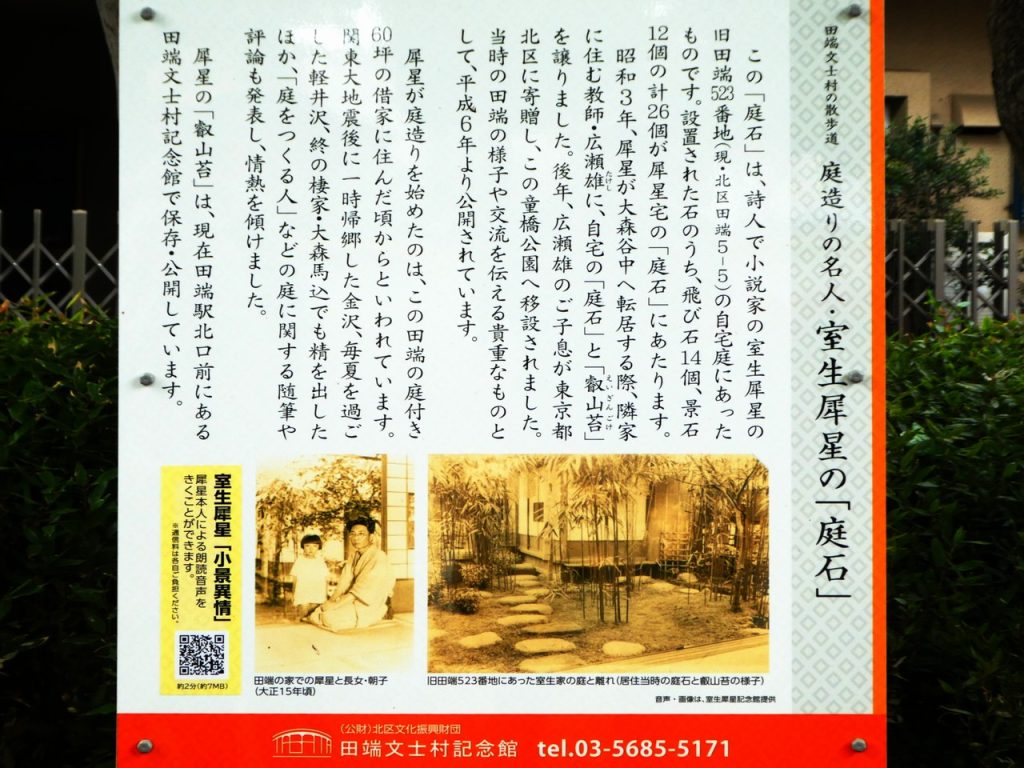

その後、童橋公園に行きました。その一角に、庭造りが趣味だった室生犀星の家の庭石が置かれています。

下は説明板です。

下は、上に書いた都道458号で、武蔵野台地の端を削った切り通しです。

下は、上の写真の反対側です(Nさん撮影)。

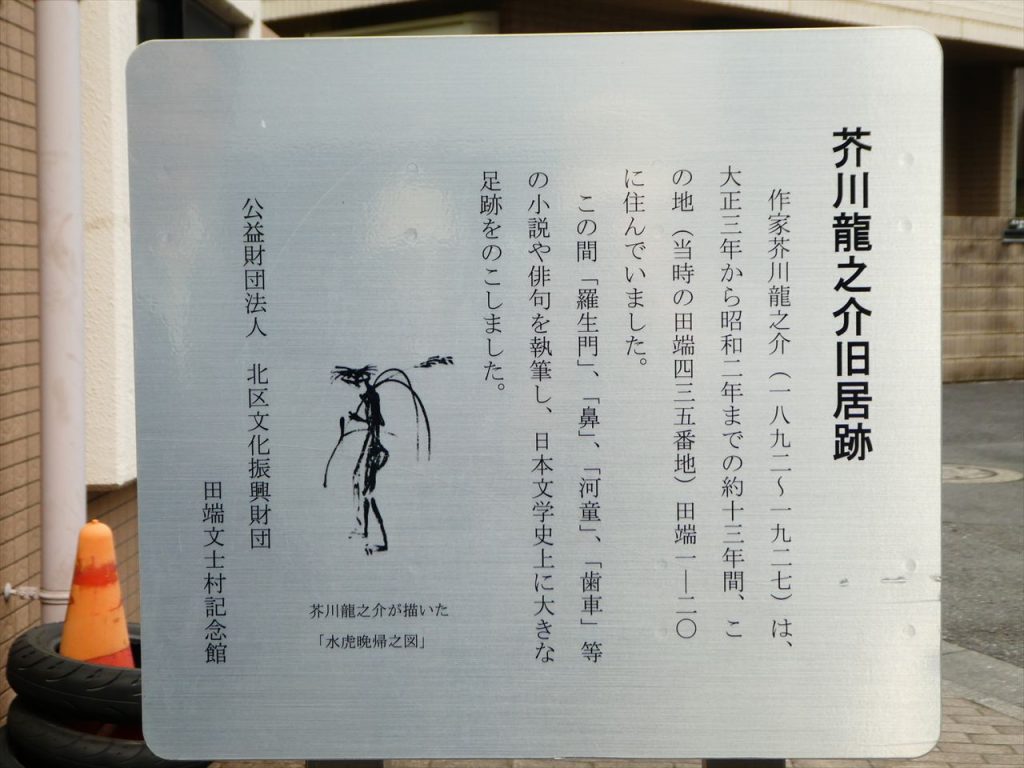

下は、芥川龍之介の旧居跡で、芥川龍之介記念館の建設予定地です。

説明板がありました。

下は説明板です。

下は、不動坂です(Iさん撮影)。坂の下はJR田端駅の南口辺りです。昔、この坂の下に不動堂があったようです。

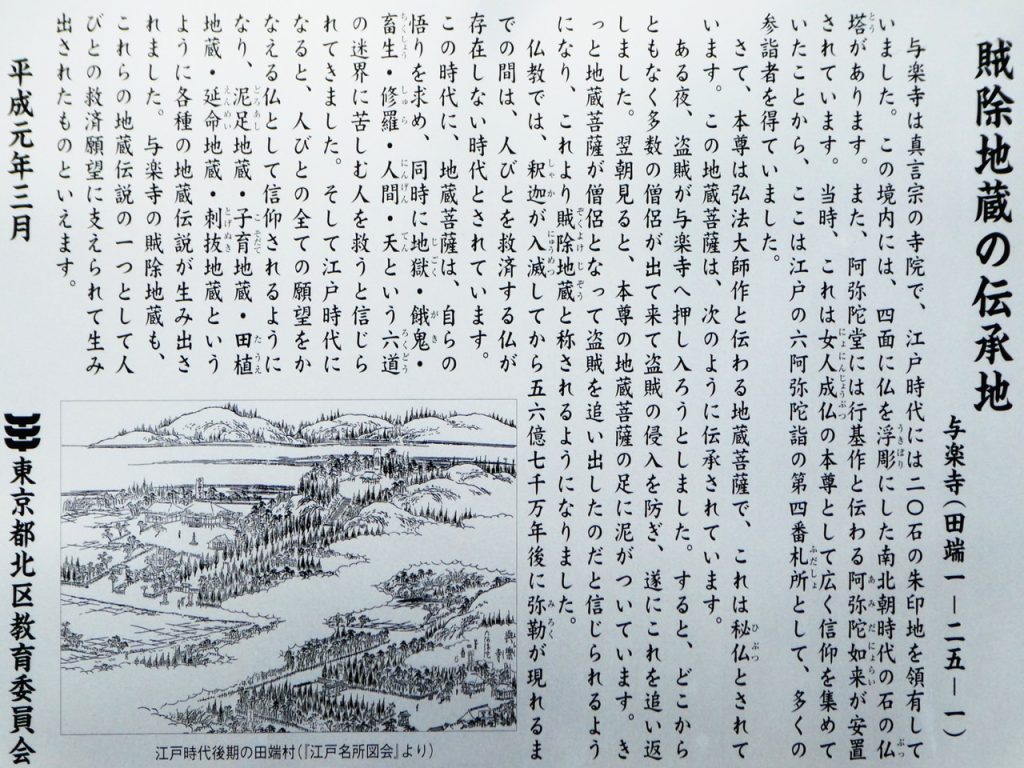

下は、与楽寺(よらくじ)です。真言宗の寺院です。

山門の手前左にはいくつもの石塔が立っています。このお寺は、江戸六阿弥陀といい、奈良時代の行基が一本の樹から彫った六体(+2体)の阿弥陀像の一つがあります。

碑の一つに、六阿弥陀第四番与楽寺とあります(TNさん撮影)。

下は、山門を抜けたところです(Nさん撮影)。正面が本堂です。

下は阿弥陀堂です。江戸六阿弥陀の四番目の像が安置されているそうです。ただし、秘仏のようです。写真に写っているお堂の前の左右二基の灯籠は、江戸名所図会にも描かれている灯籠とのことです。

本堂の前での全員写真です。

下の写真では、皆さんが大喜びしていますが、それは、上の写真を撮った後、オートシャッターモードを解除するのを忘れたため、オートシャッターが働いているのがバレて笑われているところです。

このお寺の本尊は地蔵菩薩で、賊除地蔵(ぞくよけじぞう)として伝わっているそうです。

境内には、地蔵菩薩他多数の石碑があります(Iさん撮影)。

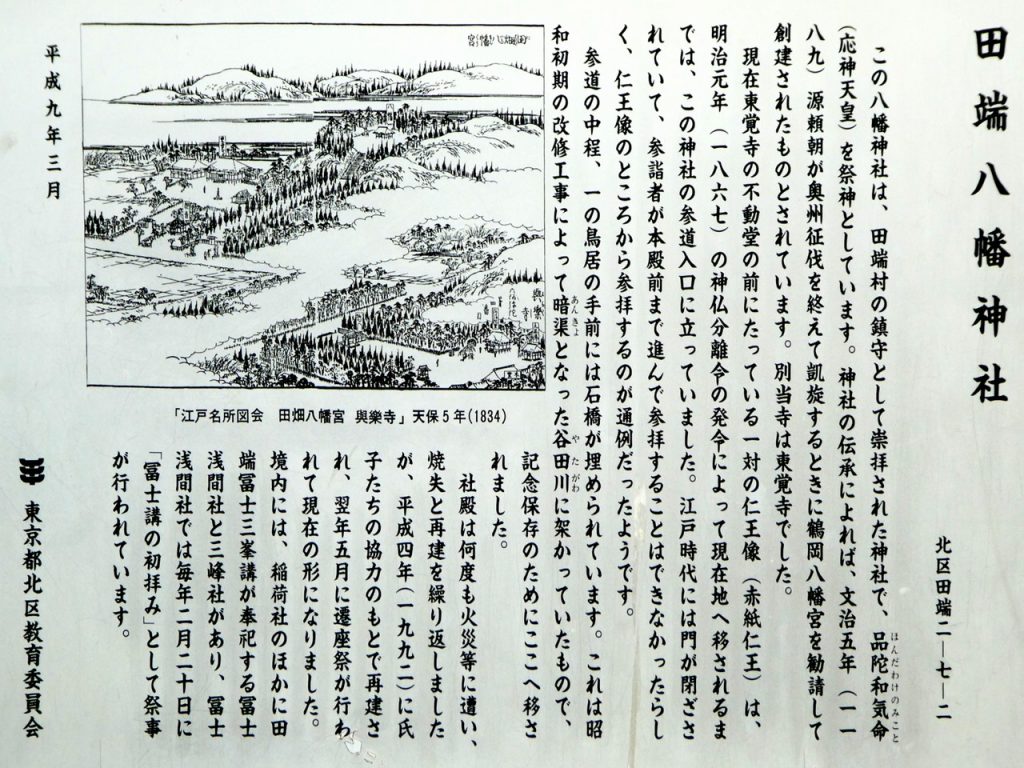

下は田端八幡神社です。

下は、田端八幡神社の由緒です。

参道には、たくさんの神輿庫が並んでいます。

鳥居をすぎると、正面に八幡神社の参道、その右側に富士塚(富士浅間神社と三峯神社)の参道があります。

右の参道を登ると富士浅間社です(Nさん撮影)。

八幡神社の本殿の前で、神社の由緒を説明してもらっています。

帰り道です。

参道途中に昔の谷田川に掛かっていた石橋が置かれています。矢田川は現在暗渠になっているそうです。

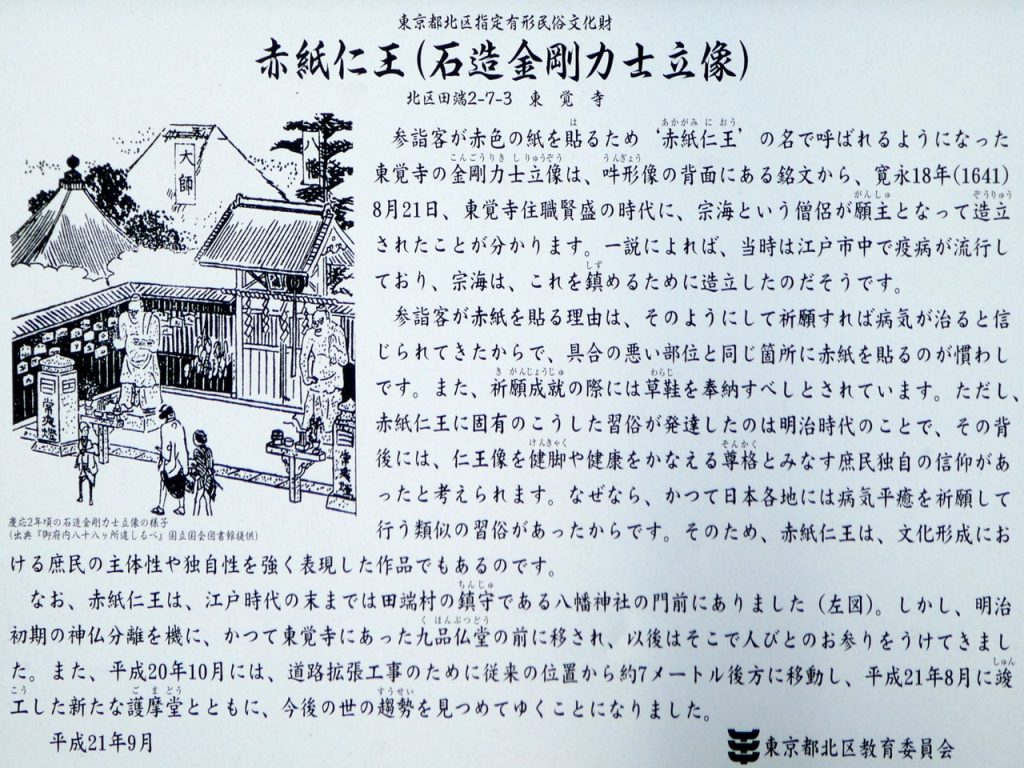

下は、田端八幡宮のとなりにある東覚寺(とうかくじ)の赤紙(あかがみ)仁王です。赤紙仁王は、江戸時代には田端八幡宮の参道入口にあったのですが、明治の神仏分離で、隣の東覚寺に移されました。現在、東覚寺の護摩堂の前にあります。左の痛みや悪いところがあったら、仁王の同じ場所に赤紙を貼ると治るのだそうです。そのため、仁王の全身が赤紙で覆われています。

下は、赤紙仁王と護摩堂です(Nさん撮影)。

下は、赤紙仁王の説明です。

上に書いてあるように、赤紙仁王のおかげで病が治った場合はお礼にわらじを納めるのだそうです(Nさん撮影)。

東覚寺の山門です(TNさん撮影)。真言宗の寺院です。

下は本堂です。

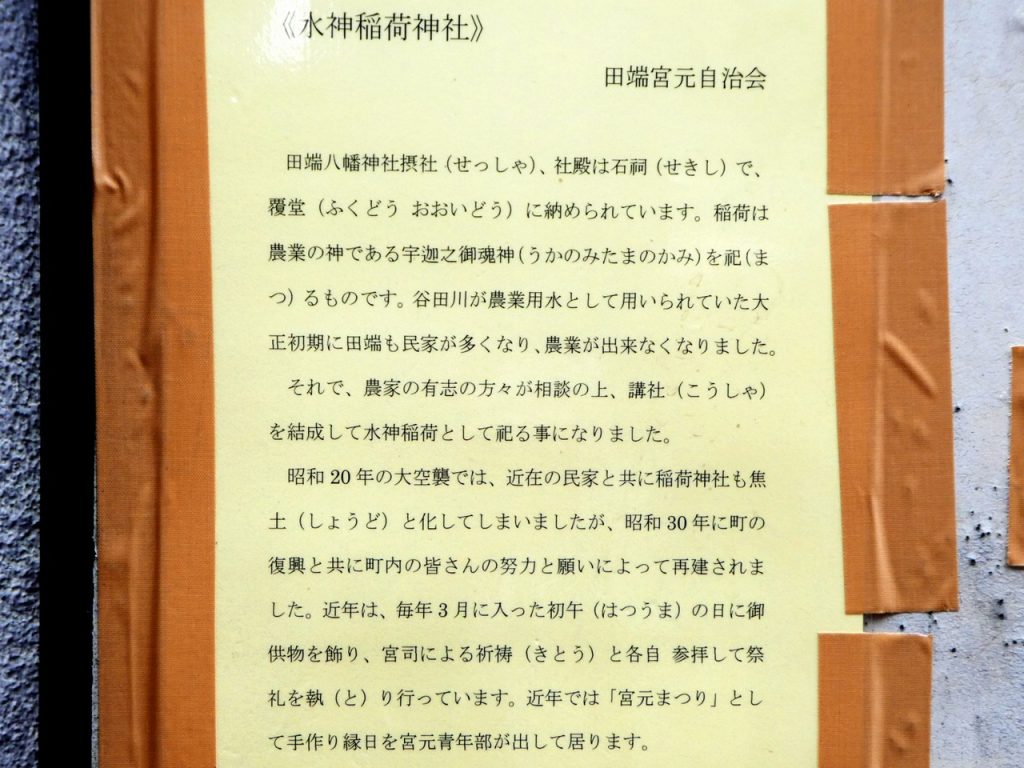

下は、田端水神(すいじん)稲荷神社です。

水神稲荷神社は石祠で、下のように屋根に覆われています(TNさん撮影)。

下は、水神稲荷神社の説明です。

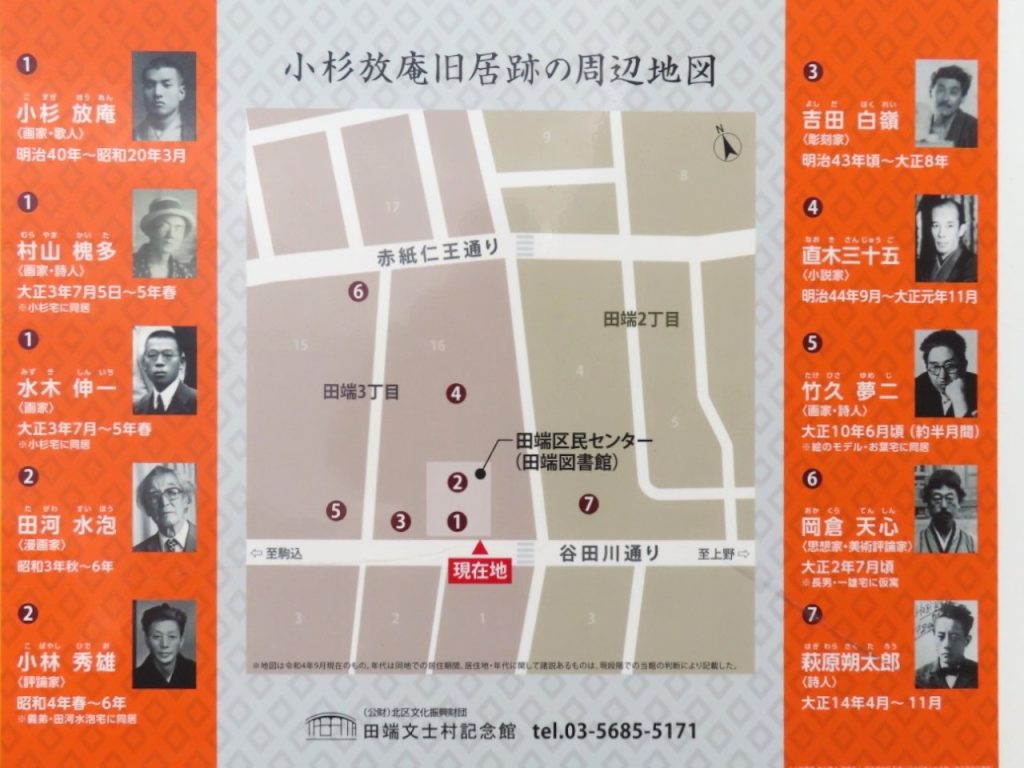

田端区民センター前に、文人の住居跡の説明板があります。

下のようなパネルがあります。

下は、田端不動尊です。昔、田端駅南口付近にあった不動尊を移築したのだそうです。先に訪れた不動坂の坂の下辺りにあったようです。

下は、不動様です(Iさん撮影)。中央が不動明王、手前左右に、矜羯羅童子(こんがらどうじ)、制咤迦童子(せいたかどうじ)です。

下は、田端日枝神社です(Nさん撮影)。

田端日枝神社の鳥居は山王鳥居です。鳥居の向こう側に木戸があります(TNさん撮影)。

日枝神社の拝殿です。

拝殿の後ろに本殿があります。下の写真の右側の小さな石造りの社がそれです(Iさん撮影)。左側は三峯神社です。

日枝神社の木戸辺りまで戻ってきました。

下は大久寺(だいきゅうじ)です。法華宗の寺院です。

Iさんから、大久寺の説明を聞いています。

もう一枚(Nさん撮影)。本寺は、徳川十六神将の一人と謳われた大久保忠世の子孫の菩提寺です。この後、TNさんから、大久保家の家系、悲劇などについて教えてもらいました。

その後、境内を少し歩きました。

下は、上田端八幡神社です。先に訪れた田端八幡神社と同じ由緒が伝わっており、両神社はもとは同じだったのではないかという説があるようです.

下は、拝殿です。

拝殿の後ろ側に回っています(Nさん撮影)。

拝殿の後ろに本殿があります。屋根付きの通路でつながっています。

下は、大龍寺です(TNさん撮影)。

下は本堂です。

大龍寺には、正岡子規の墓があります。

下は、正岡子規の墓と自撰の碑文の描かれた碑です(Iさん撮影)。

この日はこの後、ランチにしました。

ランチの後、私ATは一行と別れ帰宅しましたが、皆さんは六義園他を巡りました。六義園は、江戸時代将軍綱吉の側用人柳沢吉保の築園です。明治になり岩崎弥太郎の所有となり、その後、東京都に寄付されています。

以下、TNさん撮影による六義園です。

下はIさん撮影の六義園です。

以下、Nさんの撮影による六義園です。